数十亿元投资只为一张入场券 工厂实探机器人“神经”制造如何突围

在当今全球制造业的激烈竞争中,机器人技术已成为推动产业升级的关键力量。从传统机械制造向智能机器人“神经”制造转型,并非易事。数十亿元的投资,往往只为换取一张进入高端机器人领域的入场券。本文通过实地探访工厂,解析机器人“神经”制造在机械制造中的突围路径。

一、机器人“神经”制造的内涵与挑战

机器人“神经”制造,指的是将人工智能、传感器和神经网络技术融入机器人系统,赋予其感知、学习和决策能力,从而提升制造效率和灵活性。与传统机械制造相比,它要求更高的技术集成度和资金投入。据统计,一家中型机器人制造企业前期研发和设备投入动辄数十亿元,主要用于算法开发、硬件优化和人才引进。挑战也随之而来:技术壁垒高、市场风险大,以及传统制造思维的惯性阻碍。

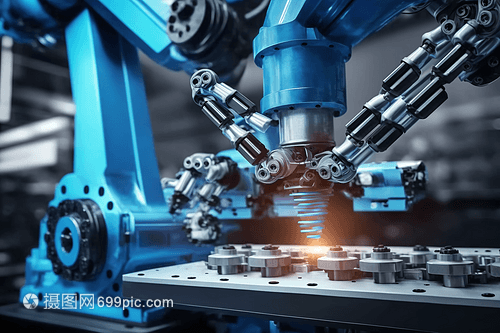

二、工厂实探:机器人的“神经”系统如何运作

在实地探访中,我们走进一家位于沿海工业区的机器人制造工厂。车间内,装配线上的机器人手臂正通过内置的神经网络模块,实时调整动作轨迹,以适应不同零件的加工需求。工程师介绍,这些“神经”系统通过深度学习,能从生产数据中识别模式,自主优化操作流程。例如,在汽车零部件制造中,机器人能根据传感器反馈,自动修正焊接角度,将误差控制在毫米级。这得益于前期数十亿元的投资,用于部署高精度传感器和云平台。

三、突围策略:从机械制造到智能“神经”制造的转型路径

面对高额投资和技术门槛,机器人制造企业如何突围?强化产学研合作是关键。通过联合高校和研究机构,企业能加速算法研发,降低试错成本。注重生态链整合。例如,与上下游企业共建智能制造平台,共享数据资源,提升整体效率。政府政策的支持也不可或缺,如税收减免和补贴,能缓解资金压力。实地案例显示,一家本土企业通过引入神经控制模块,将生产效率提升30%,逐步在国际市场站稳脚跟。

四、未来展望:机器人“神经”制造的前景与思考

随着5G、物联网等技术的发展,机器人“神经”制造将迈向更高水平。预测显示,到2030年,全球智能机器人市场规模有望突破千亿美元。但突围之路仍需警惕风险:过度依赖投资可能导致泡沫,技术迭代过快也考验企业的适应能力。因此,企业需平衡创新与务实,从机械制造的根基出发,逐步融入“神经”元素,实现可持续突围。

数十亿元投资是机器人“神经”制造的入场券,但真正的成功在于技术转化与市场应用。通过工厂实探,我们看到机械与智能的融合正开启制造新篇章。未来,只有持续创新和协同合作,才能在这场突围战中胜出。

如若转载,请注明出处:http://www.jxfuerte.com/product/234.html

更新时间:2025-12-04 02:53:43